Warum nicht alle Kalorien gleich sind, haben Sie im 1. Teil unseres Beitrags erfahren. Kalorien sind zwar eine Maßeinheit für Energie, doch ihr Einfluss auf unseren Körper hängt von vielen Faktoren ab. In diesem zweiten Teil vertiefen wir das Thema und betrachten aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse rund um Kalorien – vom thermischen Effekt der Nahrung (TEF) über Kaloriendichte und Sättigung bis hin zu Mikrobiom, Umweltfaktoren, Nährstoffdichte und Veränderungen in unserem Arbeitsalltag.

Welche Makronährstoffe helfen am besten mit, aufgenommene Kalorien zu verbrennen? Was hat es mit dem Satz „Menschen essen sich also an Volumen satt, nicht an Kalorien“ auf sich? Welchen Einfluss haben Darmbakterien darauf, wie viele Kalorien wir aus der Nahrung tatsächlich aufnehmen? Warum nehmen wir unter Dauerstoff häufig zu? Das und mehr lesen Sie im Folgenden. Sie werden sehen, dass Kalorien viel mehr sind als nur Zahlen auf dem Papier.

Thermischer Effekt der Nahrung (TEF): Wenn Essen Kalorien verbrennt

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Ihnen beim Essen warm wird? Das liegt am thermischen Effekt der Nahrung (TEF) – also der Energie, die Ihr Körper aufwenden muss, um Nahrungsmittel zu verdauen, zu absorbieren und zu verarbeiten. Einfach ausgedrückt: Ein Teil der Kalorien wird schon bei der Verdauung „verbrannt“. Doch TEF ist bei weitem nicht für alle Lebensmittel gleich – die Unterschiede sind enorm:

Proteine (Eiweiße) haben den höchsten TEF, Kohlenhydrate liegen im Mittelfeld und Fette haben den geringsten TEF. Konkret bedeutet das: Aus 100 kcal Eiweiß verbraucht Ihr Körper etwa 20–30 kcal allein für die Verdauung, bei 100 kcal Kohlenhydraten sind es etwa 5–10 kcal und bei 100 kcal Fett nur rund 0–3 kcal.

Stellen Sie sich zwei Personen vor, die jeweils 500 kcal zum Mittagessen aufnehmen. Person A isst überwiegend mageren Fisch mit Gemüse (proteinreich, kohlenhydratarm), Person B eine Butter-Croissant-Mahlzeit (fettreich, kohlenhydratreich). Obwohl beide die gleiche Kalorienmenge zu sich nehmen, wird Person A durch den höheren Proteinanteil deutlich mehr Kalorien für die Verdauung aufwenden (TEF) und dadurch netto weniger Kalorien übrig behalten als Person B. Zudem machen Proteine länger satt – man fühlt sich nach einem Stück Fisch mit Salat typischerweise voller und länger zufrieden als nach einem Croissant. Tatsächlich gelten Proteine als der am meisten sättigende Nährstoff. Dieser Effekt kann erklären, warum eiweißreiche Snacks (z. B. ein Joghurt mit Nüssen) oft besser bei der Gewichtskontrolle helfen als kaloriengleiche, aber zuckerreiche Snacks (z. B. Kekse). Unser Körper arbeitet gewissermaßen mehr an der Verwertung des Joghurts und der Nüsse, was einem inneren Kalorienverbrauch entspricht.

Fazit: Der thermische Effekt der Nahrung zeigt eindrücklich, dass die Quelle der Kalorie wichtig ist. Zwei Mahlzeiten mit gleicher Kalorienzahl können einen unterschiedlichen Energieüberschuss im Körper hinterlassen. Eine höhere Eiweißzufuhr steigert den Stoffwechsel und das Sättigungsgefühl nachweislich. Für Sie bedeutet das: Wenn Sie auf Ihre Kalorienbilanz achten, berücksichtigen Sie auch die Lebensmittelqualität. Es macht einen Unterschied, wie sich diese Kalorien zusammensetzen. Eine Ernährung mit ausreichend Protein und komplexen Kohlenhydraten kann Ihren Körper dazu anregen, mehr Energie in Wärme umzuwandeln (TEF) – ganz ohne zusätzlichen Sport.

Kaloriendichte, Sättigung und Energieaufnahme

Warum werden wir von einem großen Salatteller mit Hähnchenbrust viel satter als von einem kleinen Stück Kuchen, obwohl beide vielleicht 300 Kalorien enthalten? Der Schlüssel liegt in der Kaloriendichte. Die Kaloriendichte (Energiedichte) beschreibt, wie viele Kalorien in einer bestimmten Menge eines Lebensmittels stecken (meist angegeben in kcal pro 100 g). Lebensmittel mit hoher Kaloriendichte enthalten auf wenig Gewicht viele Kalorien (z. B. Schokolade, Butter, Chips), während solche mit niedriger Kaloriendichte auf viel Volumen relativ wenige Kalorien haben (z. B. Gemüse, Salat, wasserreiche Früchte).

Unser Körper hat die Tendenz, eine bestimmte Menge an Lebensmitteln zu verzehren, bis Sättigung eintritt – grob gesagt, essen Menschen meist ein relativ konstantes Gewicht an Nahrung pro Mahlzeit, unabhängig vom Kaloriengehalt. Genau hier liegt der Trick: Reduzieren Sie die Kaloriendichte Ihrer Mahlzeiten, nimmt Ihr Körper automatisch weniger Energie auf, da er durch das Volumen schneller satt wird. Wissenschaftliche Studien bestätigen, dass eine Senkung der Energiedichte (z. B. durch Wasser oder ballaststoffreiche Zutaten) das Sättigungsgefühl erhöht und die gesamte Kalorienaufnahme reduziert. In einer Übersichtsarbeit fand man etwa, dass das Verringern der Kaloriendichte – etwa durch Einbau von mehr Gemüse oder wasserreichen Speisen – zu deutlich geringerem Energieverzehr führt, selbst wenn die Personen nicht aktiv Kalorien zählen. Menschen essen sich also an Volumen satt, nicht an Kalorien.

Stellen Sie sich vor, Sie haben großen Hunger und zwei Optionen zum Abendessen:

- Option 1: eine Schüssel Gemüseeintopf mit Linsen, großem Salat und einem Stück Vollkornbrot (insgesamt ~700 kcal, aber über 1 kg Nahrungsgewicht verteilt).

- Option 2: Mousse au Chocolat (~700 kcal, 150 g Gewicht).

Sie können es sich sicherlich denken: Option 1 wird deutlich mehr sättigen – wir müssen uns förmlich an der großen Schüssel „abarbeiten“. Option 2 hingegen ist zwar lecker, hinterlässt aber oft noch Appetit, weil das Magenvolumen kaum gefüllt wurde. Studien bestätigen diesen Effekt: Eine geringere Kaloriendichte steigert das Sättigungsgefühl, da der Magen durch voluminöse, wasser- und ballaststoffreiche Nahrung gedehnt wird. Folglich essen wir über den Tag gesehen meist weniger, wenn wir Lebensmittel auswählen, die ein großes Volumen und gleichzeitig eine geringe Kaloriendichte haben. Zum Beispiel kann bereits eine Vorspeise aus Salat oder einer Gemüsesuppe – beides sehr kalorienarm – dazu führen, dass wir beim Hauptgericht weniger Kalorien zu uns nehmen. Dieses Prinzip wird auch in erfolgreichen Abnehmkonzepten („Volumetrics“) genutzt: Sich satt essen, aber an den richtigen Lebensmitteln.

Merke: Kalorie ist nicht gleich Kalorie, wenn es um Sättigung geht. Kalorienreiche Lebensmittel mit geringerem Volumen verführen leicht dazu, mehr zu essen, weil das Sättigungsgefühl verspätet einsetzt. Indem Sie die Kaloriendichte Ihrer Nahrung senken – z. B. mehr Gemüse, Salate, Hülsenfrüchte und wasserreiche Früchte integrieren – können Sie ohne Hungern Ihre Kalorienaufnahme reduzieren. Das ist ein effektiver und nachhaltiger Ansatz für Gewichtsmanagement, der auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht und gleichzeitig Unabhängigkeit durch Gesundheit fördert.

Infobox: Häufige Missverständnisse beim Kalorienzählen

„Eine Kalorie ist eine Kalorie.“ – Nicht ganz! 100 Kalorien aus Mandeln wirken anders in Ihrem Körper als 100 Kalorien aus Gummibärchen. Nährstoffgehalt, Sättigung und TEF unterscheiden sich stark.

„Kalorienangaben sind hundertprozentig genau.“ – In Wahrheit sind Kalorienangaben auf Verpackungen Durchschnittswerte. Die tatsächliche Aufnahme kann je nach Zubereitung und individueller Verdauung variieren. Beispiel: Geröstetes Brot liefert etwas weniger verwertbare Kalorien als frisches Brot, weil ein Teil der Stärke resistent wird.

„Wer abnehmen will, muss nur Kalorien zählen.“ – Kalorien zählen kann helfen, aber ohne Berücksichtigung der Lebensmittelqualität führt es leicht zu Nährstoffmängeln oder Hungergefühl. Wichtiger ist eine ausgewogene Ernährung, die satt macht und den Stoffwechsel unterstützt. Kalorien aus Eiweiß und Ballaststoffen helfen z. B. beim Abnehmen mehr als die gleiche Kalorienmenge aus Zucker.

Einfluss der Ernährung auf Mikrobiom und Stoffwechsel

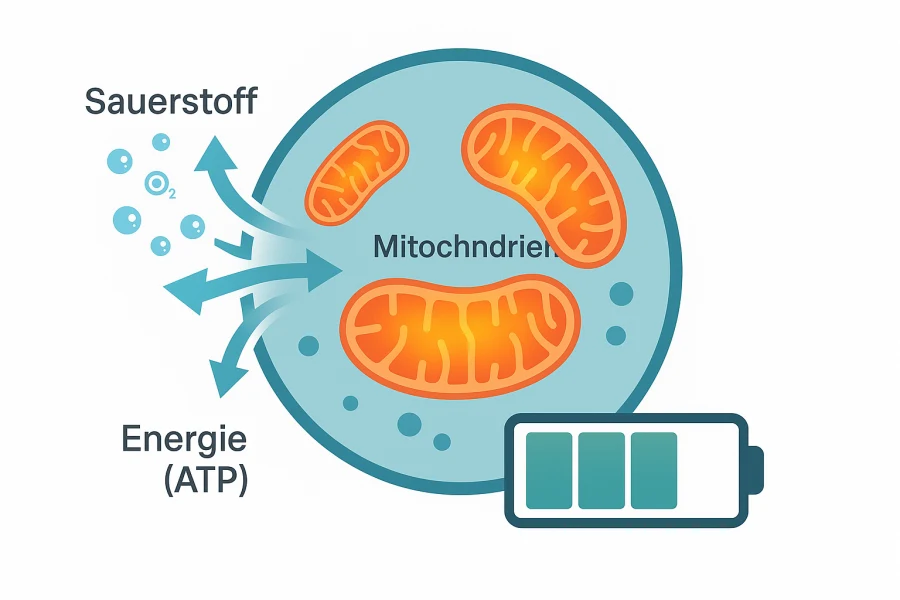

Unser Darm ist Heimat von Billionen von Mikroorganismen – zusammen bilden sie das Darm-Mikrobiom, eine Art „unsichtbares Organ“. In unserem Stoffwechsel spielt das Mikrobiom eine überraschend große Rolle. Die Zusammensetzung unserer Darmbakterien beeinflusst, wie viele Kalorien wir aus der Nahrung tatsächlich aufnehmen und wie diese Kalorien verwertet werden. Wissenschaftliche Erkenntnisse der vergangenen Jahre zeigen, dass bestimmte Darmbakterien besonders effektiv darin sind, Nahrung in die kleinsten verwertbaren Bestandteile zu zerlegen. Haben wir viele dieser „gründlichen“ Bakterien, werden mehr Kalorien aus der Nahrung extrahiert – wir nehmen also tendenziell leicht mehr Kalorien auf jemand mit weniger davon, selbst wenn wir beide dasselbe essen. Mit anderen Worten: Nicht jede Kalorie, die wir zu uns nehmen, landet automatisch in unserem Körper – es hängt auch von unseren Darmbewohnern ab, wieviel gezogen wird.

Denken Sie an Ballaststoffe (z. B. in Vollkorn oder Gemüse). Menschen können Ballaststoffe nicht selbst verdauen – aber Darmbakterien schon. Manche Bakterienstämme fermentieren Ballaststoffe und produzieren daraus kurzkettige Fettsäuren, die uns wiederum Kalorien liefern. Je nach individueller Mikrobiom-Zusammensetzung kann Person A aus einer Portion Bohnen mehr verwertbare Kalorien ziehen als Person B. Das ist einer der Gründe, warum manche Leute „ständig essen können ohne zuzunehmen“, während bei anderen gefühlt jedes Gramm ansetzt. Es liegt nicht nur am Stoffwechsel selbst, sondern auch an den Mikroben im Darm, die den Stoffwechsel beeinflussen.

Die Forschung geht sogar noch weiter: In faszinierenden Experimenten hat man Darmbakterien von übergewichtigen und schlanken Lebewesen transplantiert. Bei Mäusen führte das zu verblüffenden Ergebnissen: Übertrug man die Darmflora eines fettleibigen Tieres auf ein keimfreies, zuvor schlankes Tier, nahm dieses deutlich an Gewicht zu – obwohl es die gleiche Nahrung bekam wie zuvor. Ähnlich geschah es mit Darmbakterien von Zwillingen: Die Mikrobiota des übergewichtigen Zwillings löste in Mäusen Gewichtszunahme aus, die des schlanken Zwillings nicht. Solche Studien legen nahe, dass das Mikrobiom ein Mitentscheider ist, wie Kalorien genutzt oder gespeichert werden. Beim Menschen wird intensiv geforscht, um diese Erkenntnisse nutzbar zu machen. Bereits jetzt weiß man, dass eine ballaststoffreiche Ernährung mit viel Vielfalt an pflanzlichen Lebensmitteln das Darmmikrobiom positiv beeinflusst. Dadurch erhöhen Sie die Vielfalt an guten Bakterien, was mit besserer Stoffwechselgesundheit und oft auch einem günstigeren Körpergewicht einhergeht.

Stellen wir uns Frau Müller vor, 45 Jahre, die seit Jahren mit ihrem Gewicht kämpft. Sie hat unzählige Diäten probiert und Kalorien gezählt, aber der Erfolg blieb aus – ständig war sie hungrig und frustriert. In einer ganzheitlichen Ernährungsberatung erfuhr sie von TEF und Mikrobiom. Gemeinsam mit ihrer Ernährungsberaterin stellte sie ihre Ernährung um: mehr proteinreiche Lebensmittel zum Frühstück (z. B. Ei, Joghurt mit Nüssen) statt dem üblichen Croissant, dazu täglich fermentierte Lebensmittel wie Naturjoghurt oder Sauerkraut, um ihre Darmflora zu stärken. Außerdem integrierte sie Ballaststoff-Booster wie Leinsamen und Hülsenfrüchte. Nach einigen Wochen bemerkte Frau Müller, dass sie länger satt blieb und sich ihr Verdauungskomfort verbesserte. Nach 6 Monaten hatte sie ohne radikales Kaloriendefizit mehrere Kilo verloren. Der Clou: Durch den höheren TEF ihrer neuen Ernährung und ein ausgeglicheneres Mikrobiom verbrauchte ihr Körper automatisch mehr Kalorien und zog weniger aus der Nahrung heraus. Dieses Fallbeispiel zeigt, wie individuelles Eingehen auf TEF und Mikrobiom eine nachhaltige Gewichtsregulation unterstützen kann – ein Ansatz, der Empathie und Individualität in den Vordergrund stellt. Jeder Mensch ist anders, und genau so sollte auch die Ernährungsstrategie maßgeschneidert sein.

Umweltfaktoren: Stress, Verschmutzung und Energieverbrauch

Nicht nur, was wir essen, sondern auch unsere Umwelt beeinflusst unseren Kalorienhaushalt.

Chronischer Stress und Umweltverschmutzung sind zwei häufig übersehene Faktoren. Sie wirken indirekt, aber messbar auf unseren Stoffwechsel und Energieverbrauch.

Stress und Kalorienverbrauch: Kurzfristiger Stress (z. B. eine Gefahrensituation) kann unseren Energieverbrauch tatsächlich erhöhen – das Herz schlägt schneller, Muskeln und Gehirn verbrauchen mehr Glukose („Fight or Flight“-Reaktion). Interessanterweise haben Experimente an Mäusen gezeigt, dass selbst chronischer Stress den Grundumsatz steigern kann. Dennoch beobachten wir im Alltag oft das Gegenteil: Viele Menschen nehmen unter Dauerstress zu. Warum? Der Schlüssel liegt im Stresshormon Cortisol, das bei chronischem Stress vermehrt ausgeschüttet wird. Cortisol wirkt als Gegenregulator: Es erhöht den Appetit und fördert insbesondere Heißhunger auf kalorienreiche „Komfortnahrung“. Gleichzeitig begünstigt es die Einlagerung von Fett im Bauchraum. Stellen Sie sich Cortisol wie einen sparsamen Verwalter vor, der in schlechten Zeiten Energie bunkert. Bei dauerhaftem Stress fährt der Körper also eine Art „Kaloriensparprogramm“ durch vermehrte Fettspeicherung, während Ihr Verstand vielleicht zu Schokolade und Chips greift, um sich zu trösten (Stress-Essen). Studien zeigen, dass Menschen mit höherer Cortisolreaktion unter Stress tendenziell mehr Kalorien essen – insbesondere süße und fettreiche Snacks. Das erklärt, warum Stressbewältigung ein wichtiger Baustein beim Gewichtsmanagement ist. Ein entspannter Körper lässt die Pfunde leichter purzeln, während chronischer Stress den Weg zu Gewichtsverlust erschweren kann, trotz korrekter Kalorienzufuhr.

Umweltverschmutzung und Stoffwechsel: Erstaunlich, aber wahr – selbst die Luft, die wir einatmen, kann langfristig Einfluss auf unser Gewicht haben. Luftverschmutzung, insbesondere Feinstaub (PM2.5, PM10) und Abgase, steht zunehmend im Verdacht, den Stoffwechsel negativ zu beeinflussen. Eine große Übersichtsarbeit (Umbrella Review, 2024) hat mehrere Studien und Meta-Analysen zusammengefasst und fand überzeugende Hinweise darauf, dass eine höhere Belastung mit Luftschadstoffen mit einem erhöhten Risiko für Übergewicht und Adipositas einhergeht. Die Daten deuten darauf hin, dass Schadstoffe Entzündungsprozesse im Körper fördern und die Insulinsensitivität beeinträchtigen können. Chronische Entzündungen und Insulinresistenz wiederum begünstigen Gewichtszunahme, da der Zuckerstoffwechsel gestört wird und mehr Energie in Form von Fett gespeichert wird. Einfach formuliert: Verschmutzte Luft kann den Körper in einen „gestressten“ Zustand versetzen, was den Kalorienverbrauch im Ruhezustand verändert und oft zu mehr Fettspeicherung führt.

Die Auswirkungen von Umweltfaktoren sieht man nicht von heute auf morgen. Bevölkerungsstudien zeigen aber unter anderem, dass in stark belasteten Stadtbezirken die Durchschnitts-BMI etwas höher sind als in weniger belasteten ländlichen Regionen – selbst wenn man Faktoren wie Einkommen und Bewegung herausrechnet. Außerdem kennt jeder den Unterschied im eigenen Befinden: Ein Spaziergang in frischer Waldluft wirkt aktivierend, während dicht befahrene Straßen eher ermüdend wirken können. Langfristig summieren sich solche Effekte. Natürlich können wir die Luft nicht sofort ändern, aber es unterstreicht einen wichtigen Punkt: Gesundheit ist ein Zusammenspiel vieler Faktoren. Hier kommt Nachhaltigkeit ins Spiel – es geht nicht nur um individuellen Nutzen, sondern auch um eine gesunde Umwelt für alle. Maßnahmen, die unsere Umgebung gesünder machen (weniger Schadstoffe, Lärmschutz, Grünflächen für Stressabbau), zahlen letztlich auf unseren persönlichen Kalorienhaushalt und unsere Gesundheit ein.

Tipp: Achten Sie im Alltag auf Stressmanagement und meiden Sie unnötige Schadstoffquellen. Schon regelmäßige Entspannung (z. B. durch Spaziergänge im Grünen, Meditation oder Sport) kann Ihren Cortisolspiegel senken und damit den Kalorien bremsenden Effekt von Stress reduzieren. Moderne Stoffwechselanalysen berücksichtigen heute auch Stresshormone und Umweltbelastungen. Bei AHI & LOMA fließen solche Faktoren in individuelle Stoffwechsel- und Körperanalysen ein, um Ihnen ganzheitlich zu helfen.

Nährstoffdichte: Bodenqualität und Herkunftsland als Einflussfaktor

Nicht nur, wie viel wir essen, sondern auch, was in unserem Essen drin steckt, entscheidet über die Kalorienqualität. Hier kommt das Konzept der Nährstoffdichte ins Spiel – also wie viele Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe pro Kalorie enthalten sind. Eine Banane und ein Schokoriegel mögen ähnliche Kalorien haben, aber die Nährstoffdichte der Banane (Kalium, Vitamin B6, Ballaststoffe) ist ungleich höher. Ein oft vernachlässigter Aspekt: Die Nährstoffdichte von Lebensmitteln kann stark variieren – abhängig von Bodenqualität und Herkunft.

Bodenqualität: Obst und Gemüse beziehen Mineralstoffe aus dem Boden. Ist ein Boden nährstoffarm oder ausgelaugt, fällt die Ernte weniger nährstoffreich aus. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass moderne Anbaumethoden und intensive Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Rückgang der Mineralstoffgehalte in vielen Pflanzen geführt haben. Eine bekannte britische Analyse verglich Nährstoffwerte von Gemüse zwischen den 1930er Jahren und Ende des 20. Jahrhunderts. Das Ergebnis: Gehalte an z. B. Calcium, Eisen und Vitaminen sanken teils um 20–50%. Unsere Großeltern bekamen aus einer Karotte also vermutlich mehr Mikronährstoffe als wir heute – selbst bei gleicher Kalorienmenge. Gründe dafür sind u. a. ausgelaugte Böden, der Fokus auf ertragreiche Sorten (statt nährstoffreicher Sorten) und der Einsatz synthetischer Düngemittel, welche zwar schnelles Wachstum fördern, aber nicht alle Spurenelemente zurück in den Boden bringen . Das bedeutet für Sie: 200 Kalorien Gemüse sind nicht immer gleich wertvoll. Herkunft und Anbaumethode zählen. Bio-Lebensmittel und solche aus regenerativer Landwirtschaft können aufgrund besserer Bodenpflege oft mehr Nährstoffe enthalten. Zudem variiert die Versorgung je nach Region. Beispiel: In manchen Gegenden Europas ist der Selen-Gehalt der Böden sehr niedrig. Finnland erkannte in den 1980ern, dass die Bevölkerung zu wenig Selen aufnimmt, weil es schlicht im heimischen Boden fehlt. Die innovative Lösung: Man fügte dem Dünger landesweit Selen hinzu, um Getreide und Gemüse anzureichern. Ergebnis: Die Selenversorgung der Menschen verbesserte sich deutlich – ein tolles Beispiel für Partnerschaft und Kollaboration im großen Maßstab, bei dem Landwirtschaft und Gesundheitspolitik Hand in Hand gingen.

Herkunftsland und Transport: Auch das Herkunftsland und die Frische spielen eine Rolle in der Nährstoffdichte. Ein Apfel, der halbreif geerntet und aus Übersee wochenlang transportiert wurde, hat bei Verzehr weniger Vitamine als ein reifer Apfel vom lokalen Bauernmarkt. Langes Lagern und weite Transporte können hitze- oder lichtempfindliche Vitamine abbauen. Daher gilt: So regional und saisonal wie möglich kann die Nährstoffdichte Ihrer Kalorien verbessern. Ihr Körper erhält mehr „wertvolle“ Kalorien – reich an Vitaminen, Mineralien und bioaktiven Pflanzenstoffen – und weniger „leere“ Kalorien. Letztere liefern Energie, aber kaum Mikronährstoffe, was langfristig zu „verstecktem Hunger“ führen kann. Das bedeutet: Ihr Körper verlangt nach mehr Nahrung, um Nährstoffe zu bekommen, was zu Überessen führt.

Merkregel: Achten Sie nicht nur auf die Kalorien als solche, sondern auch auf die Qualität der Kalorien. Zwei Äpfel mit identischen Kalorien können unterschiedliche Beiträge zur Gesundheit leisten, abhängig davon, wo und wie sie produziert wurden. Indem Sie qualitativ hochwertige, nährstoffreiche Lebensmittel wählen, investieren Sie in Ihre langfristige Gesundheit. Nachhaltige Bodenbewirtschaftung und bewusste Lebensmittelauswahl kommen sowohl Ihrer Gesundheit als auch der Umwelt zugute.

Veränderungen im Arbeitsalltag: Früher vs. heute und der Kalorienbedarf

Unsere Lebensweise hat sich in den vergangenen Jahrzehnten drastisch gewandelt – mit spürbaren Folgen für den Kalorienverbrauch im Alltag. Früher bestanden viele Berufe aus körperlicher Arbeit: Man war den ganzen Tag in Bewegung, ob auf dem Feld, in der Fabrik oder zu Fuß auf dem Weg zur Arbeit. Heute dominieren Büro- und Service-Jobs, häufig mit stundenlangem Sitzen vor Bildschirmen. Diese Verschiebung wirkt sich direkt auf den täglichen Kalorienbedarf aus.

Studien zeigen, dass der durchschnittliche Kalorienverbrauch durch berufliche Tätigkeit deutlich gesunken ist. Eine Analyse aus den USA ergab, dass seit 1960 der tägliche Energieverbrauch durch Arbeit um über 100 kcal zurückgegangen ist – bei Männern wie bei Frauen. Anders ausgedrückt: Wenn ein typischer Arbeitnehmer 1960 z. B. 2400 kcal pro Tag verbrauchte, sind es heute (bei vergleichbarer Ernährung) oft nur noch ~2300 kcal, allein durch die veränderte Arbeitsweise. Über Jahre kann diese „Kalorienlücke“ erheblich zur Gewichtszunahme beitragen, wenn die Ernährung nicht entsprechend angepasst wird. Tatsächlich sehen Forscher hierin einen Mitgründer der weltweiten Adipositas-Zunahme: Wir verbrennen im Alltag schlicht weniger, essen aber oft gleich viel oder sogar mehr (verfügbare hochkalorische Lebensmittel, größere Portionen etc.).

Ihr eigener Büroalltag – vielleicht kennen Sie das: 8 Stunden am Schreibtisch, anschließend müde auf die Couch. Der Körper hatte wenig Anlass, Kalorien zu verbrennen. Früher hätte dieselbe Person vielleicht in der Landwirtschaft oder im Handwerk gearbeitet, mit Tausenden von Schritten und körperlicher Anstrengung täglich. Das bedeutet nicht, dass wir alle harte körperliche Arbeit verrichten müssen, um gesund zu bleiben. Doch es verdeutlicht, dass wir bewusst Bewegung einplanen sollten, um unseren Kalorienverbrauch anzukurbeln: z. B. durch aktive Pausen (Spaziergang, Treppensteigen im Büro), Sport am Feierabend oder auch mal stehende Tätigkeiten. Selbst kleine Änderungen helfen: 20 Minuten zügiges Spazierengehen können ~100 kcal verbrauchen, also genau das ausgleichen, was uns die moderne Arbeitswelt an täglichem Verbrauch raubt.

Kalorienbedarf heute: Insgesamt ist der tägliche Kalorienbedarf vieler Menschen heute niedriger als der unserer Großeltern im gleichen Alter. Zugleich ist Essen allgegenwärtig und oft energiedichter. Diese Schere – weniger Verbrauch, mehr Zufuhr – stellt eine Herausforderung dar. Doch mit Wissen und Anpassung lässt sich gegensteuern. Hier kommen auch Innovation und Exzellenz ins Spiel: Moderne Stoffwechsel- und Körperanalysen (wie wir sie im Athletics and Health Institut und bei LOMA, München, anbieten) können Ihren persönlichen Kaloriengrundumsatz und -bedarf sehr genau ermitteln. So sehen Sie schwarz auf weiß, wie viel Energie Ihr Körper im Ruhezustand und im Alltag verbrennt. Auf Basis dieser Daten kann eine maßgeschneiderte Ernährungs- und Bewegungsstrategie entwickelt werden, die zu Ihrem Lebensstil passt. Partnerschaft und Kollaboration bedeutet hier: Wir arbeiten gemeinsam daran, Bewegung in Ihren Alltag zu integrieren – sei es durch kleine Tricks im Büro oder ein individuelles Fitnessprogramm – damit Sie trotz Schreibtischjob Ihren Kalorienhaushalt im Griff haben.

Fazit

Kalorien zählen allein greift oft zu kurz. Kalorie ist nicht gleich Kalorie – das haben wir nun ausführlich gesehen. Entscheidend ist, was der Körper aus diesen Kalorien macht und wie sie eingebettet sind. Faktoren wie der thermische Effekt der Nahrung (TEF), die Kaloriendichte der Mahlzeit, Ihr Darm-Mikrobiom, Stresslevel, Umweltgifte, die Nährstoffdichte der Lebensmittel und sogar Ihr Lebensstil / Arbeitsalltag beeinflussen, wie Kalorien wirken. Diese Erkenntnisse geben Ihnen Unabhängigkeit durch Wissen – ein zentrales Prinzip von uns. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre Ernährung bewusst zu steuern: Essen Sie qualitätvoll, nährstoffreich und an Ihren Alltag angepasst.

Eine empathische, ganzheitliche Beratung kann Ihnen dabei helfen, Ihre individuelle Kaloriengeschichte zu verstehen. Denn jeder Mensch ist anders – das Mikrobiom, der Stoffwechsel, die Lebensumstände. Gerade diese Individualität verdient Beachtung und Respekt. Wir hören Ihnen zu, beziehen Ihre persönlichen Bedürfnisse ein und erarbeiten gemeinsam einen nachhaltigen Weg passend zu Ihren Gesundheitszielen. Wir gewährleisten, dass wir die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie sie in diesem Beitrag beschrieben sind, in konkrete Empfehlungen umsetzen.

Zum Abschluss möchten wir Ihnen noch einige unserer Leistungen ans Herz legen, die Sie auf Ihrem Weg unterstützen können:

- Professionelle Ernährungsberatung: Unsere Experten helfen Ihnen, einen individuellen Ernährungsplan zu erstellen, der TEF, Kaloriendichte, Mikrobiom und Nährstoffdichte berücksichtigt. So lernen Sie, wie Sie sich genussvoll satt essen können und trotzdem Ihre Ziele erreichen.

- Mikronährstoffanalyse: Mittels Blut- oder Haaranalyse finden wir heraus, ob bei Ihnen Nährstoffdefizite bestehen (vielleicht aufgrund geringer Nährstoffdichte in Ihrer Nahrung). Bei Bedarf erhalten Sie Empfehlungen zur Optimierung Ihrer Versorgung – etwa durch regionale, nährstoffreiche Lebensmittel oder qualitativ hochwertige Supplemente.

- Stoffwechsel- und Körperanalyse: Modernste Diagnostik (z. B. indirekte Kalorimetrie zur Messung Ihres Grundumsatzes sowie Körperzusammensetzungs-Analysen) zeigt, wie Ihr individueller Kalorienverbrauch aussieht und wie sich Fett- und Muskelmasse verteilen. Mit diesen Daten können wir ein maßgeschneidertes Programm für Ihre Ernährung und Bewegung erstellen.

All unsere Angebote zielen darauf ab, Ihre Gesundheit und Unabhängigkeit zu fördern – getreu dem Motto: „Ihr Körper und Ihre Lebensqualität profitieren und Sie gewinnen die Freiheit, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen.“ Wir von AHI und LOMA begleiten Sie dabei als Partner auf Augenhöhe.

Ihr Coach und Autor: marco Kaufmann

Gründer von AHI & LOMA und Experte für interdisziplinäre Gesundheitskonzepte, präventive Gesundheitsstrategien, Leistungsdiagnostik und individualisierte Therapieansätze.

Quellenverzeichnis:

- Ravn, A.-M. et al. (2013). “Thermic effect of a meal and appetite in adults: an individual participant data meta-analysis of meal-test trials.” Food & Nutrition Research, 57, 19676. DOI: 10.3402/fnr.v57i0.19676

- Rolls, B. J. (2009). “The relationship between dietary energy density and energy intake.” Physiology & Behavior, 97(5): 609-615. DOI: 10.1016/j.physbeh.2009.03.011

- Komaroff, A. L. (2021). “Do gut bacteria inhibit weight loss?” Harvard Health Publishing, 12. Feb. 2021.

- Luo, C. et al. (2024). “The association between air pollution and obesity: an umbrella review of meta-analyses and systematic reviews.” BMC Public Health, 24(1): 1856.

- van der Valk, E. S. et al. (2018). “Stress and Obesity: Are There More Susceptible Individuals?” Current Obesity Reports, 7(2): 193–203. DOI: 10.1007/s13679-018-0306-y

- Bhardwaj, R. L. et al. (2024). “An Alarming Decline in the Nutritional Quality of Foods: The Biggest Challenge for Future Generations’ Health.” Foods, 13(6): 877. DOI: 10.3390/foods13060877

- Alfthan, G. et al. (2015). “Effects of nationwide addition of selenium to fertilizers on foods, and animal and human health in Finland: From deficiency to optimal selenium status of the population.” J Trace Elem Med Biol, 31: 142–147. DOI: 10.1016/j.jtemb.2014.04.009

- Church, T. S. et al. (2011). “Trends over 5 Decades in U.S. Occupation-Related Physical Activity and Their Associations with Obesity.” PLoS ONE, 6(5): e19657. DOI: 10.1371/journal.pone.0019657